Article tiré de la revue Pastorale-Québec, décembre 2020

Article tiré de la revue Pastorale-Québec, décembre 2020

Par Réjean Bernier

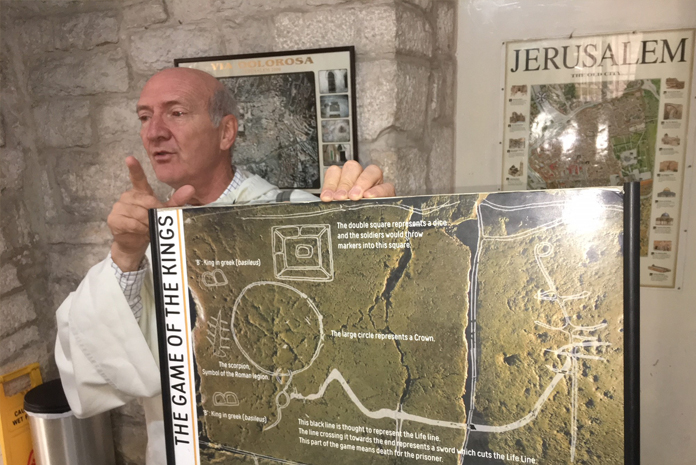

En février 2019, un groupe d’agent(e)s de pastorale du diocèse de Québec était conquis par la passion du Père Christian Eeckout pour la Terre sainte. Ce dominicain belge et théologien y avait déjà guidé d’autres groupes de prêtres accompagnés par notre archevêque. En janvier 2014, il avait aussi animé la retraite diocésaine des prêtres. Difficile de croiser un tel érudit passionné sans lui solliciter une entrevue!

Q : Quelle est votre spécialité comme guide?

R : La géographie biblique. Lire la Bible sur le terrain pour comprendre les écritures. Le Pape Paul VI avait même qualifié la Terre sainte de cinquième évangile!

Q : Plusieurs approches de lecture de la Bible existent, laquelle privilégiez-vous?

R : L’École biblique priorise l’approche historico-critique. J’affectionne aussi une lecture symbolique permettant de comprendre par les images de la Bible un certain nombre de ressorts paraboliques ou de thématiques basés sur les descriptifs topographiques du texte peu utilisés par les gens. Par exemple, dans le livre de Jérémie: Les cigognes connaissent leur nid, comment vous (peuple de Dieu) ne connaissiez-vous pas la maison de votre Dieu? (Jr 8,7)

Dans le Nouveau Testament, on évoque la montagne, le désert, la mer; pour référer à des réalités spirituelles et théologiques. La montagne signifie l’élévation topographique naturelle, mais elle évoque aussi l’élévation spirituelle que porte cette parole. La profondeur, c’est l’inverse. Ça représente la mort ou la misère. Quant au désert, il est à traverser sans s’y installer. Et la mer, plutôt ambivalente, évoque la vie et la mort.

Q : Auparavant, on parlait peu de tourisme religieux. Est-il une réalité à mi-chemin entre le tourisme et le pèlerinage?

R : Le tourisme religieux, forme nouvelle de mobilité, signifie que l’être humain est en quête de sens, en recherche spirituelle. Il se rendra donc aux Indes, à Compostelle, à Lourdes, etc. Ces lieux sont porteurs de sens et connus au niveau international. Le tourisme religieux s’est développé parce que chez soi, dans sa vie, on ne trouve pas assez d’élévation. Peut-être ne cherche-t-on pas assez!

Q : Comment considérez-vous votre travail?

R : Comme un service d’Église nécessaire pour offrir aux pèlerins un guidage de qualité. Nous manquons de guides chrétiens, compétents et francophones. De plus, le Père Lagrange, fondateur de l’École biblique, a mis l’importance sur le contexte du texte, sur l’environnement naturel de la parole spirituelle. Le texte ne va pas sans son contexte pour être bien compris. Il faut connaitre le pays de Jésus.

Q : Vous guidez des groupes depuis longtemps. Avez-vous parfois l’impression de vous répéter ? De vous habituer aux sites bibliques?

R : La maman qui cuisine pour sa famille utilise le même four et les mêmes casseroles, mais ses repas varieront selon les gens autour de la table ou selon les anniversaires soulignés. Pour ma part, les gens devant moi et leurs questions varient également. Je m’adresse différemment selon que j’accompagne des grands-parents avec leur petits-enfants, des militaires vivant une expérience de désert, des universitaires, des agent(e)s de pastorale, etc.

Q : Certains visitent la Terre sainte sans esprit critique, convaincus que tous les lieux associés à Jésus sont authentiques. Par contre, d’autres considèrent ces lieux très approximatifs puisque ça fait tellement longtemps. Comment faire la part des choses entre ces deux extrêmes, ces deux polarités?

R : Dans les évangiles, certains récits ont une valeur historique, d’autres une valeur de commentaires ou de leçons théologiques. Il y a des certitudes, par exemple le lac de Galilée n’a bougé qu’en hauteur! La ville de Jérusalem et plusieurs de ses monuments n’ont pas été modifiés depuis 2000 ans. Dans ces endroits, ce n’est pas une question de vrai, mais simplement de lieux historiques que l’archéologie atteste.

En revanche, le récit biblique vise la transmission du sens et non du détail. Certains lieux sont donc laissés indéterminés. Pour parler des pèlerins d’Emmaüs, on mentionne Cléophas et son compagnon sans en préciser le nom. Cela n’est pas un flou de l’Écriture, mais permet l’appropriation personnelle. On mentionne souvent que Jésus traversa d’une rive à l’autre, sans préciser les endroits exacts du départ et d’arrivée. L’important c’est qu’il ait traversé le lac. Ce flou est bien car en précisant trop, on accorderait une importance démesurée aux lieux au détriment de ce qui y a été vécu. Quant au Mont des Béatitudes, il ne s’agit pas d’un pic ou d’une montagne précise, c’est un ensemble des berges au nord du lac de Galilée. On pouvait y rassembler les gens car il n’y avait pas de théâtre à Capharnaüm.

Q : Pouvez-vous nommer quelques lieux authentiques en lien avec Jésus et attestés par l’archéologie?

R : Le lieu le plus cité après Jérusalem, c’est Capharnaüm. Ce lieu est assuré. Il y a évidemment Jérusalem avec la citadelle qui n’a pas bougé depuis 2000 ans, bien que ce lieu soit plus élevé aujourd’hui de trois ou quatre mètres comparativement au temps de Jésus. C’est là où Jésus a été condamné sous Ponce Pilate. Le village de Taybeh-Éphraïm de Judée n’a pas changé depuis 2000 ans. Jésus s’y est retiré avant de se rendre à Jérusalem pour sa passion. (Réf., Jean 11). L’archéologie a aussi repéré les petits affluents du Jourdain où se trouvait Jean Baptiste pour baptiser Jésus.

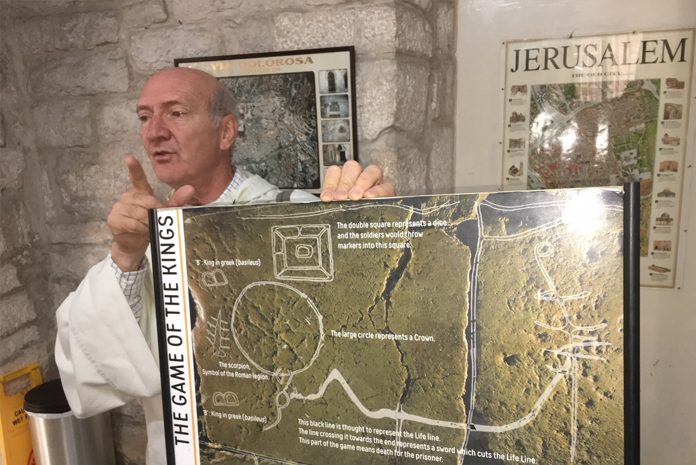

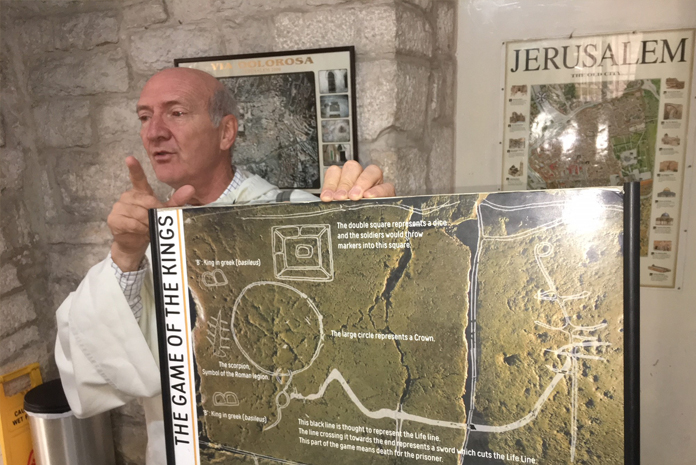

Le Golgotha, lieu de la crucifixion, est également certain. Concernant le tombeau de Jésus, on remarque à proximité un dessin d’un bateau avec une inscription « Seigneur, nous sommes arrivés ». Cet endroit du cimetière était assurément proche des lieux vénérés. Pour le Chemin de la croix, on connait les points de départ et d’arrivée, mais le tracé exact n’est pas connu avec certitude, malgré que l’on connaisse où étaient érigés les murs de la ville à l’époque. À la grotte de l’Annonciation à Nazareth, on note des graffitis très anciens signifiant: « Je te salue, Marie. » On pourrait aussi parler des routes qu’a assurément empruntées Jésus. Pensons au chemin naturel et très ancien entre Nazareth et Magdala où il y a la vallée d’Arbel.

Q : Quels seraient des lieux moins certains ou moins authentiques?

R : Certains lieux sont plein de sens sans être marqués de la trace des premiers pèlerins ou des disciples ayant suivi Jésus. À Magdala, il n’y a pas de trace laissée par les disciples, mais on a retrouvé la synagogue où Jésus a sans doute prêché. Concernant Cana mentionné seulement dans l’évangile de Jean, on ne peut l’attester car d’autres villes portent le nom de Cana. Dans son évangile, Luc précise qu’Emmaüs était à une distance de 60 stades du cénacle, sans indiquer si c’était au nord, au sud, à l’est ou à l’ouest. On ne peut donc déterminer l’emplacement d’Emmaüs.

Q : Que répondez-vous aux gens qui, parce que vous êtes prêtre, ne vous croient pas objectif ?

R : Notre École biblique et archéologique française est exigeante quant à la responsabilité de ce qu’on dit. Nous faisons des études scientifiques, axées sur les évolutions de la géologie, de la topographie, des traces archéologiques. Nous sommes nous-mêmes des chercheurs. Nous avons même été mandatés par l’ONU pour analyser des manuscrits bibliques de l’Ancien Testament découverts en 1947 à Qumrâm. Quand les bédouins nous apportaient ces récits, on a pu attaquer l’École biblique présumant que, parce que nous étions des prêtres, nous allions cacher les manuscrits qui ne convenaient pas pour ne conserver que ceux qui convenaient. Alors, nous avons invité ceux qui nous critiquaient à nous aider. Puis, il y a eu la découverte du manuscrit du livre du Siracide (l’Ecclésiastique). Les protestants critiquaient l’Église catholique au sujet de ce livre prétendant qu’il ne remontait pas au temps des juifs. Dans les grottes de Qumrâm, ce manuscrit fut retrouvé avec du parchemin et des encres anciennes.

Q : Les grandes religions entretiennent des rapports particuliers avec leurs lieux saints. Cela génère même des conflits entre elles. Comme chrétiens, avons-nous un rapport différent avec l’espace géographique de la Terre sainte ? Par exemple, nous n’avons pas la prescription de nous y rendre en pèlerinage.

R : Distinguons les choses. Le chrétien n’a certes pas besoin de s’accrocher au sol, à la terre, car il est appelé à la Jérusalem céleste. Appelé à vivre d’un esprit, le chrétien n’a pas à vouloir d’un terrain. Néanmoins, comme humains, nous aimons connaitre la réalité historique du sauveur et de l’alliance. Les traces de la vie de Jésus prouvent qu’il ne s’agit pas d’une idéologie, d’une philosophie ou d’un simple récit, mais bien du vécu historique d’un homme. L’alliance que Dieu désire établir avec nous suppose un terrain qu’on ne peut s’approprier. La religion juive n’a pas commencé à Jérusalem, mais avec l’exode, dans la libération d’Égypte. Ce n’est que plus tard, avec David seulement, que Jérusalem a pris de l’importance.

Quant aux musulmans, ils sont invités à faire un pèlerinage à la Mecque, mais n’y sont pas obligés. C’est le 5e pilier de l’islam. S’ils ont assez d’argent et s’ils peuvent se le permettre sans léser les autres, ils pourront retourner aux sources du lieu du prophète Mahomet. Pour les musulmans, la Terre sainte n’a pas en soi beaucoup d’importance, mais elle revêt une connotation religieuse exprimant leur attachement à Abraham. L’islam étant une religion monothéiste. L’erreur a été de mettre Abraham sur le lieu du temple, alors que l’écrit employait une figure littéraire sans ancrage géographique. Ils veulent s’approprier ce lieu pour justifier leur monothéisme relié à Abraham.

Q : Dans le conflit Israélo-palestinien, les chrétiens pourraient-ils aider à dénouer l’impasse?

R : Je porte vraiment cette espérance. Il faudrait des chrétiens qui s’engagent à la manière de Martin Luther King ou de Mère Térésa. Actuellement aucune personnalité n’a ce charisme pour interpeler la société locale. Par ailleurs, beaucoup de chrétiens acceptent d’être le pont entre les juifs et les musulmans. Il y a de bonnes relations judéo-chrétiennes et des relations islamo-chrétiennes assez positives, mais peu de relations judéo-islamiques.

Les chrétiens vont avec les juifs parce qu’ils partagent l’Ancien Testament et avec les musulmans parce qu’ils partagent la même culture arabe. Ils sont pont parce qu’associés des deux côtés, mais aussi tampon recevant des coups des deux. Les israéliens considèrent les chrétiens comme étant arabes. À leurs yeux, ils ne sont pas de leur type. Et même si les chrétiens étaient palestiniens avant l’islam, les palestiniens d’aujourd’hui les considèrent comme des occidentaux à cause des croisades ou des colonies britanniques d’autrefois.

Q : En occident, le religieux parait dépassé. On croit que les religions divisent et causent des guerres. À votre avis, le conflit israélo-palestinien est-il favorisé par une impasse religieuse ou, au contraire, peut-il se dénouer justement par l’apport du religieux ?

R : Comme chrétiens en Terre sainte, nous n’avons pas à mêler politique et religion. On peut témoigner par notre comportement évangélique pour favoriser la fraternité avec les arabes par la culture, et avec les juifs par la recherche de vérité sur la Parole. Les chrétiens portent donc une responsabilité dans la résolution du conflit. L’acceptation mutuelle des différences et la volonté du vivre ensemble pour le développement du lieu favoriseront une convivialité harmonieuse.

Q : On ne peut ignorer les guerres ou les croisades du passé. Les chrétiens ont aussi leur faux-pas…

R : La mémoire et l’histoire peuvent cultiver le négatif. Il faut dépasser la souffrance lourde à porter pour créer un avenir et écrire une nouvelle page d’histoire. Après la deuxième guerre mondiale, l’Europe a été reconstruite par la réconciliation et le juste partage des ressources énergétiques. Les faux pas sont chez chacun. Il y a eu les persécutions des Romains, des razzias des musulmans, des exactions des chrétiens pendant les croisades, etc.

Q : En Palestine, nous voyons des salutations chaleureuses entre juifs, musulmans et chrétiens. Cela confond nos images de conflits.

R : Nous pouvons vivre ensemble sur cette terre où sont présentes les trois religions monothéistes. Cette convivialité est possible par une fraternité qui considère la personne dans ce qu’elle est et non par son groupe d’appartenance. Comme chrétien prêtre, un juif me verra comme quelqu’un partageant avec lui les valeurs de l’Ancien Testament. Si je rencontre un musulman, je le considérerai comme quelqu’un ayant une réelle vie spirituelle.

Q : Cette vision est-elle réciproque de la part de juifs et de musulmans envers vous?

R : Des amitiés se développent avec les uns et les autres. Avec des universitaires, on discute parfois du juif Jésus. Avec les musulmans, on peut apprécier la même cuisine ou partager les mêmes valeurs familiales. Par ailleurs, des contradictions règnent. Ainsi, des musulmans sont durs envers des chrétiens adoptant un enfant; en islam, on n’adopte pas un enfant né hors mariage ou abandonné par ses parents. Des Juifs voient d’un mauvais œil la venue de nombreux pèlerins alors qu’eux sont moins nombreux. Ils se sentent rejetés. Alors ils se font très visibles, parfois avec des pressions démonstratives ou militaires.

En quelques mots…

Votre site biblique coup de cœur? Après Jérusalem, c’est Césarée-Maritime et le Lac de Galilée. Césarée-Maritimes marque le début de la mission de l’Église avec Saint Pierre et Saint Paul. Jérusalem est le lieu de la nouvelle vie de ressuscité qui apparait pour la première fois dans l’histoire. Et le lac de Galilée est d’une harmonie absolument merveilleuse et porte à la contemplation.

Être guide en Terre sainte garantit-il votre propre feu sacré? Mon feu sacré, c’est de faire aimer Jésus sur sa terre et dans sa Parole. Le faire aimer, servir et connaitre à partir de l’Église qu’il a formée. Je souhaite que chaque personne réalise qu’elle peut devenir terre sainte à son tour.

Malgré vos itinéraires chargés et votre pas rapide, vous prenez toujours le temps d’interagir avec les gens et particulièrement les enfants. Qu’est ce que cela dit de vous? J’aime bien être en relation. Les déplacements doivent être rapides afin qu’on puisse être en relation! Et l’enfant m’apparait une trace de la présence divine dans son innocence, dans sa spontanéité d’accès au mystère. Cela fait sa beauté. Il n’a pas encore été fabriqué, il porte encore des manques et des désirs! Jésus s’en émerveillait!

ENCADRÉS

Faits saillants

- Polyglotte : Français, Néerlandais, Anglais, Allemand, Italien (base) et Espagnol (base).

Langues bibliques : Latin, Grec, Araméen, Arabe classique (base) et Hébreu moderne (base)

- 1976, candidat ingénieur civil de l’Université catholique de Louvain. Il se réoriente préférant construire l’Église plutôt que des ports et des aéroports!

- 1979, profès chez les Dominicains; 1986, ordonné prêtre.

- Engagé dans l’éducation par les médias, les Équipes Notre-Dame et comme Commandeur dans l’Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.

- Professeur émérite de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem.

- Animateur de pèlerinages aux pays de la Bible depuis 20 ans.

- Conférencier, prédicateur de retraites bibliques et organisateur d’expositions sur les chrétiens du Proche-Orient et de la Terre sainte.

Pas facile à suivre !

Les pèlerins guidés par le Père Christian remarquent vite son agilité et son énergie. Certains peinent à le suivre! Il aura 68 ans le 26 janvier prochain! La veille de leur retour, le groupe apprenait qu’à 22 ans, il avait eu les jambes écrasées par un camion. Il ne pouvait plus marcher. Cinq opérations et multiples thérapies avec des orthopédistes, chirurgiens esthéticiens, traumatologues lui ont permis de réapprendre à marcher… et à courir!

L’École biblique et archéologique française de Jérusalem

Site web : www.ebaf.edu/fr/

L’École: 23 frères de 11 nationalités différentes; 40 étudiants et 20 professeurs.

Fondation : 1890 par le Père Marie-Joseph Lagrange (1855-1938), dominicain français.

Son procès en béatification a été ouvert en 1988

Distinction : Notoriété scientifique dans les disciplines de l’épigraphie, la linguistique sémitique, l’assyriologie, l’égyptologie, ainsi qu’en histoire ancienne, en géographie et ethnographie.

Publication : Traduction française de la Bible, connue sous le nom de Bible de Jérusalem (1956, 1973, 1998) qui allie qualité littéraire des traductions et rigueur critique.

En temps de pandémie

Quel est l’impact de la pandémie sur les pèlerinages en Terre sainte?

L’absence de groupes de pèlerins a provoqué une grave crise de chômage sans sécurité sociale, ni plan de sauvetage des emplois déjà précaires en Palestine. Agences de voyage, imprimeries et hôtels ont dû fermer. Aussi, le ministre israélien du tourisme a démissionné en octobre, pour des raisons plus politiques que sécuritaires.

Comment la pandémie vous a-t-elle affecté?

J’ai présenté la Terre Sainte par Zoom (https://youtu.be/hYhyR6VAP5c ) et des formations « theodom » sur la ‘toile’ (www.theodom.org). J’ai davantage médité et lu. La fécondité vient de l’attention bienveillante pour les proches, plusieurs souffrent des habitudes bouleversées. Elle provient aussi de la créativité et de la réflexion à un présent de conversion personnelle, à un avenir moins pollué et moins corrompu.

Un regard de bonté et de beauté sur l’année qui vient… et sur celle qui s’achève!

Un regard de bonté et de beauté sur l’année qui vient… et sur celle qui s’achève!

Une musique inhabituelle résonnera dans toute la ville de Québec le 24 décembre, à 20 h! Il s’agit de remercier et soutenir tous les travailleurs et travailleuses qui sont en première ligne depuis le début de la pandémie.

Une musique inhabituelle résonnera dans toute la ville de Québec le 24 décembre, à 20 h! Il s’agit de remercier et soutenir tous les travailleurs et travailleuses qui sont en première ligne depuis le début de la pandémie.

Article tiré de la revue Pastorale-Québec, décembre 2020

Article tiré de la revue Pastorale-Québec, décembre 2020

Article tiré de la revue Pastorale-Québec, décembre 2020

Article tiré de la revue Pastorale-Québec, décembre 2020